血友病とは

血友病の血液凝固因子のはたらき

【監修】医療法人財団 荻窪病院 血液凝固科

鈴木 隆史 先生

血友病の血液凝固因子のはたらき

血液は、固まることなく血管の中を流れて全身を巡っています。

何らかの原因で血管が破れて出血すると、血を固めて傷口をふさぎ、出血を防ごうとする機能がはたらきます。このときに重要な役割を果たすのが「血液凝固因子」と呼ばれるタンパク質です。

血液凝固因子は、それぞれが作用しあい、連携して血を固めています。その凝固因子が1つでも欠けると、血は固まりにくくなります。

血友病は、この血液凝固因子のうち第VIII(8)因子あるいは第IX(9)因子が欠けている、または量が少なく正しくはたらかないために、出血が止まらなかったり、出血が止まるまでに時間がかかったりする病気です。

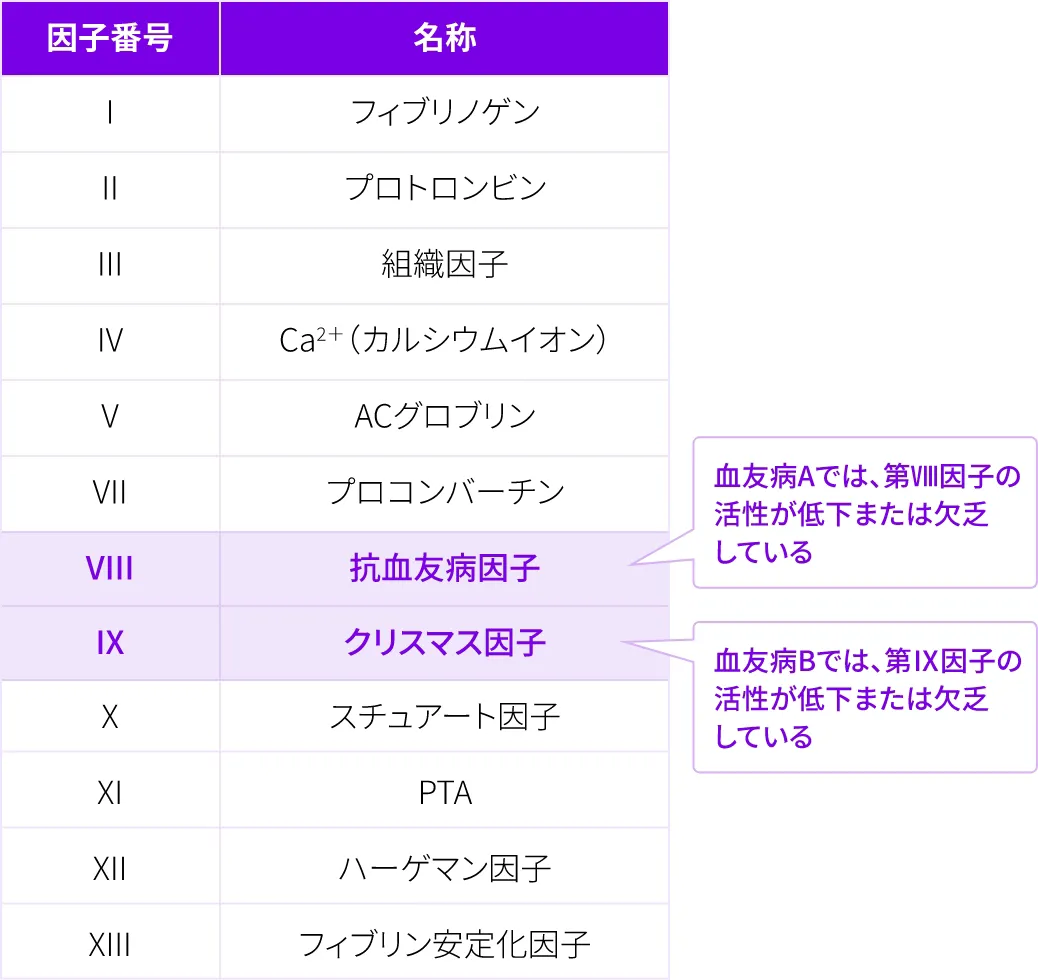

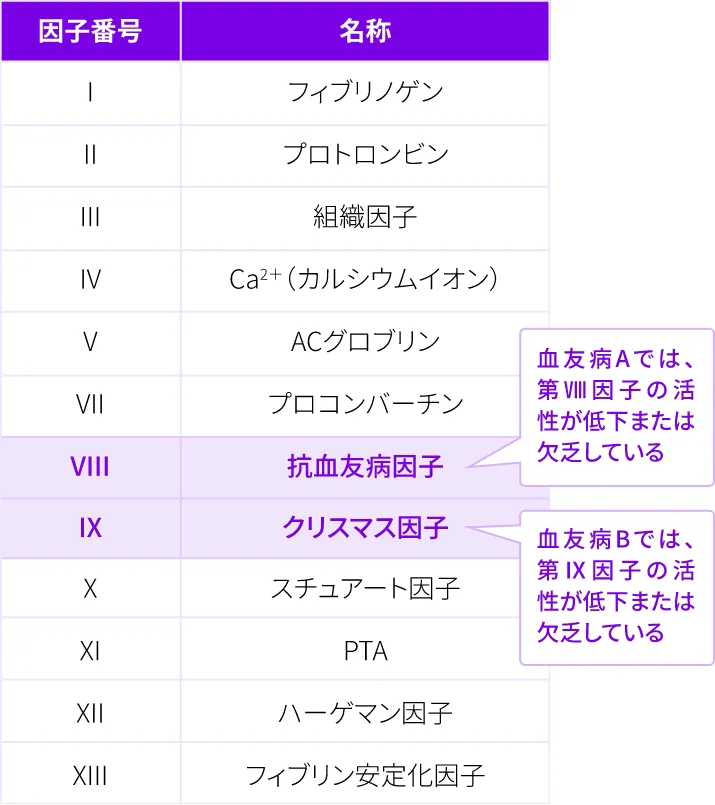

血液凝固因子の種類

第VI因子は欠番

止血に関わる

血液凝固因子とは

フィブリンを作るリレーの走者「血液凝固因子」

血友病と関わりが深い「血液凝固因子」は、二次止血で血栓を強くするためのフィブリンを作る物質です。

凝固因子には、主に第I因子から第XIII因子(第VI因子は欠番)までの12個の因子がありますが、1つの因子だけでは血液を固めることはできません。フィブリンという、出血したところを塞いで固める糊のような役割をするタンパク質を作って、血液を固めろという命令(バトン)を各因子がリレーの走者として順々に伝えていくことで、「血液凝固」が完了します。

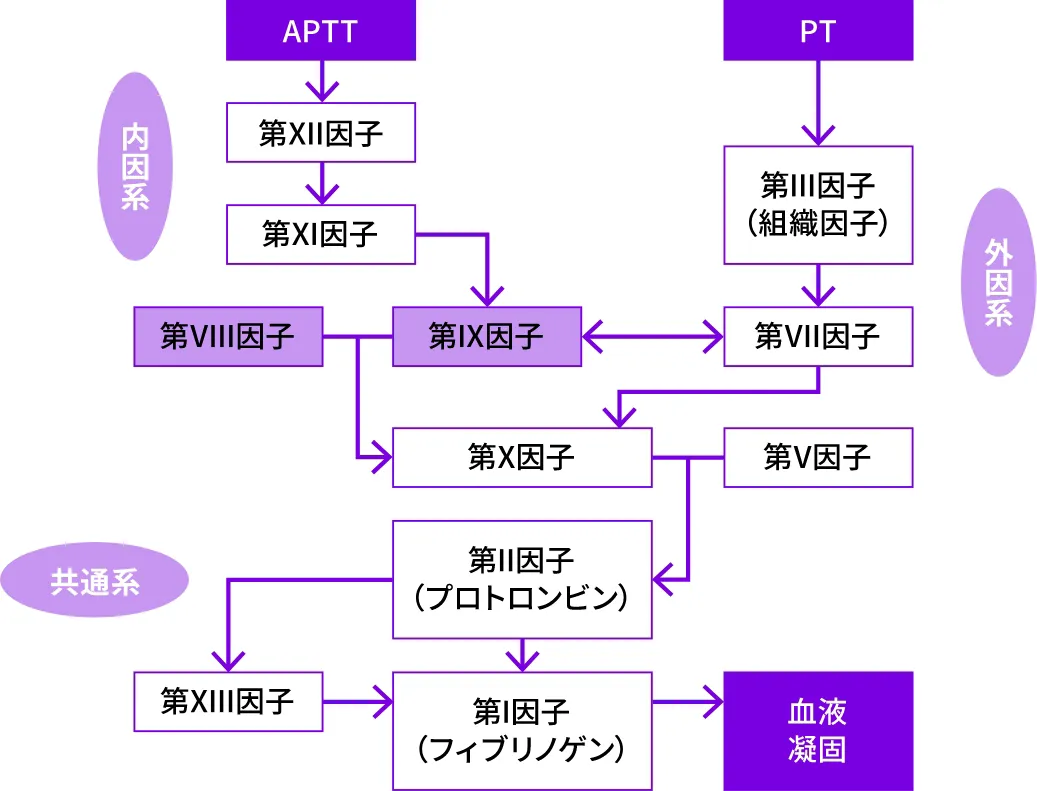

リレーのしくみの解明は、2つの検査から

このリレーのしくみは、血液が固まる時間を測る2つの検査「APTT」と「PT」によって解明されてきました。

APTTは 「活性化部分トロンボプラスチン時間」、PTは「プロトロンビン時間」と呼ばれています。簡単にいうと、どちらも採血した血液に「固まれ!」と命令を与える物質を入れ、血液が固まる(フィブリンが作られる)までの時間を測る検査のことです。APTTとPTでは「固まれ!」と命令を与える物質が違うので区別されています。通常、APTTでは30~40秒、PTでは11〜15秒で血液は固まります1)。

しかし、血液が固まるためのしくみのどこかがおかしかったり、脳梗塞などで血液をサラサラにする薬を飲んでいたりすると、この時間が長くなります。血友病ではPTは正常ですがAPTTは通常より長くなります。第VII因子が不足しているか、はたらきが悪い人では、APTTは正常ですがPTは長くなります。

1)白幡聡, 福武勝幸編:みんなに役立つ血友病の基礎と臨床(改訂3版), 医薬ジャーナル社, p.127, 2016リレーのスタートは「内因系」と「外因系」の2種類がある

人間の体も出血を察知すると、血液に「固まれ!」と命令を出します。この命令を出す物質も先ほどの検査のように2種類あります。

1つは血管が傷付くことで、血管の内側の細胞(血管内皮細胞)からむきだしになった細胞の組織です。これと同じような命令を与える物質を使う検査がAPTTになります。この命令も含めてすべて体の中の物質が関わっているので、この命令から始まるリレーを「内因系」と呼びます。

命令を出すもう1つの物質は、出血したときに体(血管)の外から入ってくる組織因子(第III因子)と呼ばれるものです。これと同じような命令を与える物質を使う検査がPTになります。この命令から始まるリレーは、内因系とは別に「外因系」と呼びます。

2つのリレーは「共通系」へ

リレーの走者である各因子は普段は眠っています。命令を受け取ると、次の走者の因子に命令を伝えるため「活性化」して目を覚まします。活性化した因子は「第VIIIa因子」のように最後にaを付けて表します。

出血が起きると「固まれ!」という命令を、内因系では第XII因子に、外因系ではその命令を組織因子が第VII因子に伝えます。するとそれぞれの因子は活性化して、それぞれ第XIIa因子、第VIIa因子になり、次の走者の因子に命令を伝えます。

内因系のリレーでは、第XII因子が受け取った命令を、第XI因子、第IX因子が順番に伝えていきます。第IX因子は1人では命令を伝えられないため、第VIII因子と一緒に次の走者に伝えます。

内因系の第IX因子(とVIII因子)、外因系の第VII因子は、活性化した後どちらも第X因子に命令を伝えます。命令を受けとった第X因子は活性化(第Xa因子)し、第Va因子と一緒にプロトロンビン(第II因子)に命令を伝えます。するとプロトロンビンは自身からトロンビンを切り離し、フィブリノゲン(第I因子)にはたらきかけフィブリンを作ります。フィブリンの強度を上げるため、トロンビンは第XIII因子にもはたらきかけ、第XIIIa因子としてフィブリンをより丈夫にします。

このような流れをたどり、丈夫で安定したフィブリンが作られます。内因系、外因系どちらも第X因子からは同じなので、第X因子から先のリレーは「共通系」と呼ばれます。

血液凝固の流れ

2)より改変

血友病は「内因系」リレーの走者が不足している

血友病は、第VIII因子または第IX因子が、他の人よりも不足しているか、はたらきが悪い疾患です。そのためリレーの流れを見て分かるように、血友病では第VIII因子や第IX因子が関わる内因系のリレーがうまく進みません。したがって、血液が固まる時間を測る検査のうち、内因系のリレーと同じ命令を与える物質を使うAPTTだけが通常よりも時間が長くなります。